RET融合患者的分子特征,但考虑到样本量的限制,这些分子特征与临床生存预后的相关性尚不清楚。针对RET融合,司空见惯的化疗和多靶点的靶向药物疗效不如人意,专一性强的创新药尚未惠及至四年前的祖国大地。抗PD-1/PD-L1新型免疫治疗,打破了传统免疫治疗的僵局,但驱动基因(EGFR突变、ALK重排、……)阳性肺癌免疫治疗的失败,也为驱动基因阳性患者的免疫治疗选择蒙上了阴影。那么,RET融合阳性肺癌患者的分子特征是怎样的?分子特征与临床预后有相关性吗?RET融合的患者能挑战这个宿命,从免疫治疗中获益吗?

带着这些疑问,广东省人民医院杨衿记教授团队牵头、与吉因加合作发起,联合全国13个中心,共同完成了一项针对携带RET融合的非小细胞肺癌(NSCLC)人群、中国最大的多中心回顾性研究,系统地分析了RET融合NSCLC患者的分子和免疫特征,研究了分子和免疫特征与预后的相关性,并揭示了RET融合肺癌患者的免疫治疗获益情况,为该类人群更有效的临床治疗提供了新的证据。2020年4月15日,研究成果在Journal of Hematology & Oncology(IF=8.731,2019中科院分区:医学1区,肿瘤学2区)发表。

主要研究成果

研究揭示中国最大人群的RET融合NSCLC患者分子特征

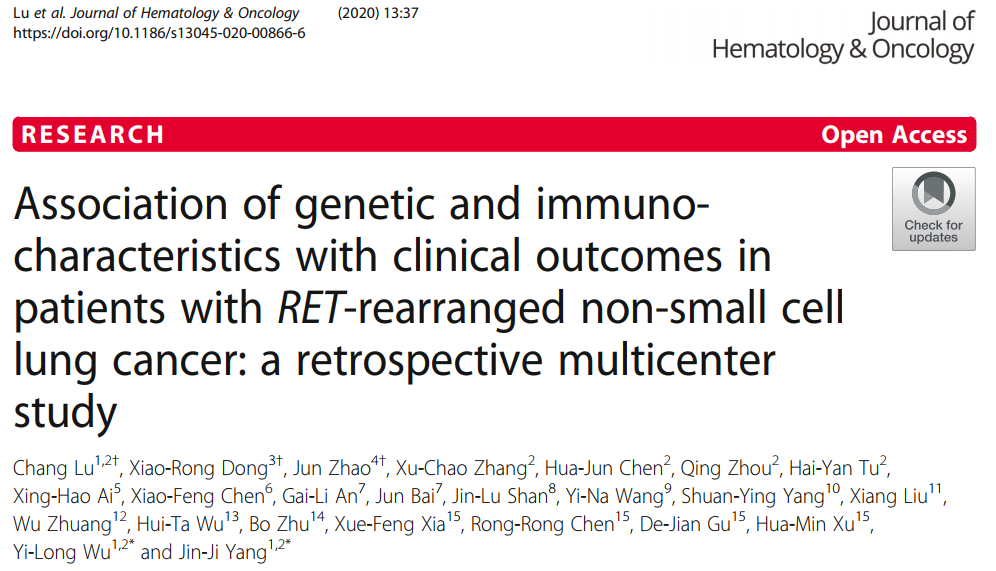

研究最终纳入了13个中心入组的129位RET融合患者,主要是III-IV期NSCLC患者(n=110,85.3%)。通过NGS或者FISH的方法对129位患者的RET融合伴侣进行确认,其中99位携带KIF5B-RET(76.0%),24位携带CCDC6-RET(18.6%),其余为相对罕见的融合伴侣(图 1A)。从患者的突变谱中可以看出(图 1B),没有患者同时携带其他常见的驱动突变。RET融合患者中最常见的伴随突变为TP53(38%)和SETD2(9%)突变。基于1021Panel检测,RET融合NSCLC患者的肿瘤突变负荷(TMB)的范围为1.4-25.9 muts/Mb,中位TMB为5.8 muts/Mb。TMB水平与ALK和ROS1融合没有显著差异(图 1C)。研究同时分析了PD-L1的表达情况,25%的患者为PD-L1高表达(≥50%),45%的患者为中等表达(1-49%)(图 1D)。

图1 RET融合患者的分子特征

研究发现RET融合患者的预后影响因素:TP53突变和免疫组库特征

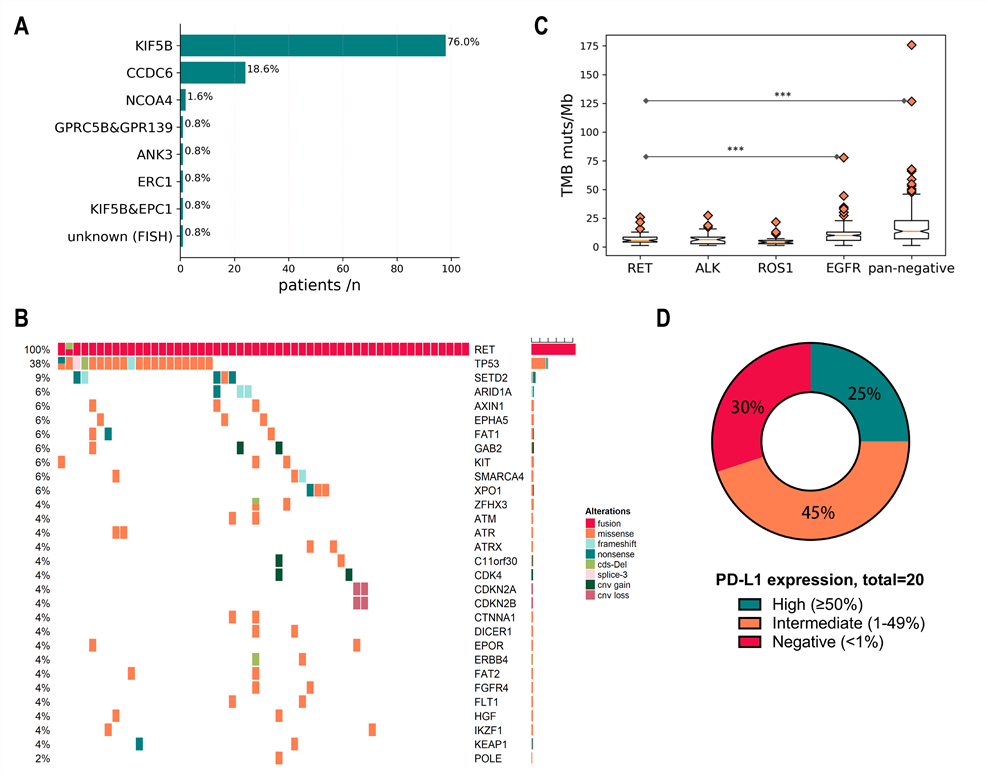

截止到文章撰写,45位晚期患者具有完整的总生存(OS)和治疗信息。整个队列的中位OS为20.3个月(95%CI,8.4-49.2)。不同融合伴侣的RET融合患者的生存之间未见差异(中位OS:KIF5B vs 非KIF5B=18.4 vs 20.3个月,p=0.580)(图 2A,2B)。同时,研究发现,伴随TP53突变的患者相对TP53野生型的患者OS短(18.4 vs 24.8个月,p=0.045),尤其是伴随TP53功能缺失型突变的患者的OS更短(10.2 vs 24.8个月,p=0.004)(图 2C,2D)。

图2 分子特征与预后的相关性

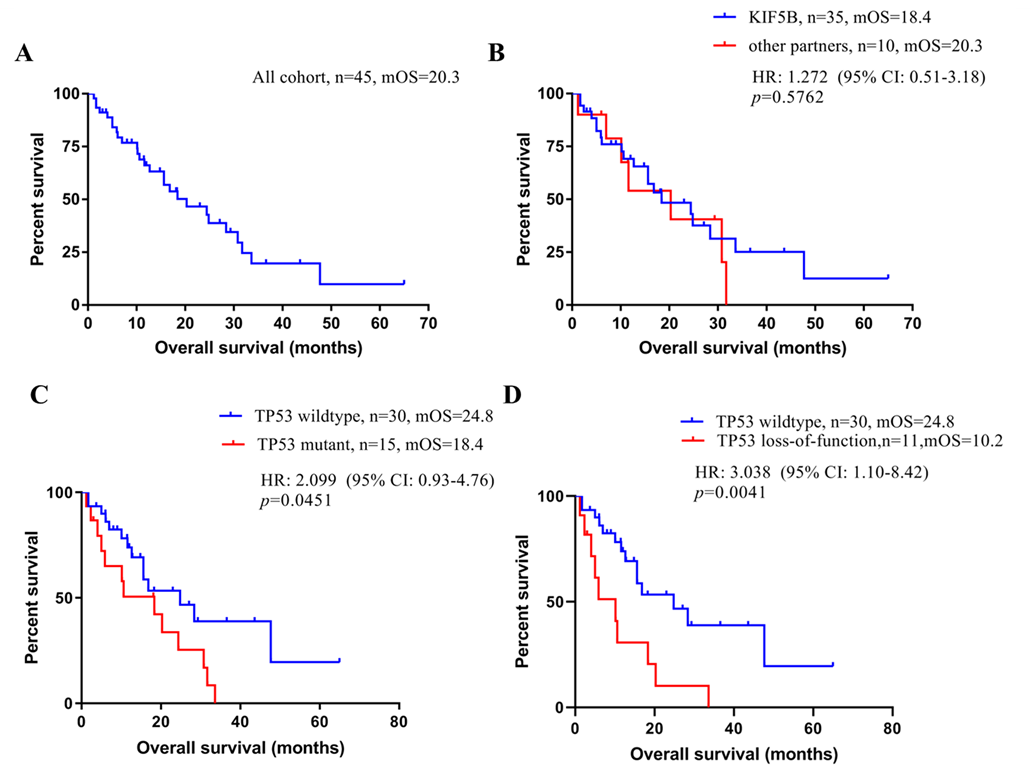

另外,通过吉因加免疫组库检测技术(IR-seq)分析晚期患者的外周血(n=19)和组织样本(n=22)的免疫组库特征(TCR)发现,外周血TCR的Shannon index(外周血T淋巴细胞多样性)和OS呈负相关(p=0.014, Spearman r=-0.727)。具有低的B-Shannon index或者高的B-Clonality(肿瘤浸润T淋巴细胞寡克隆性)患者具有更长的OS(图 3)。

图3 免疫特征与预后的相关性

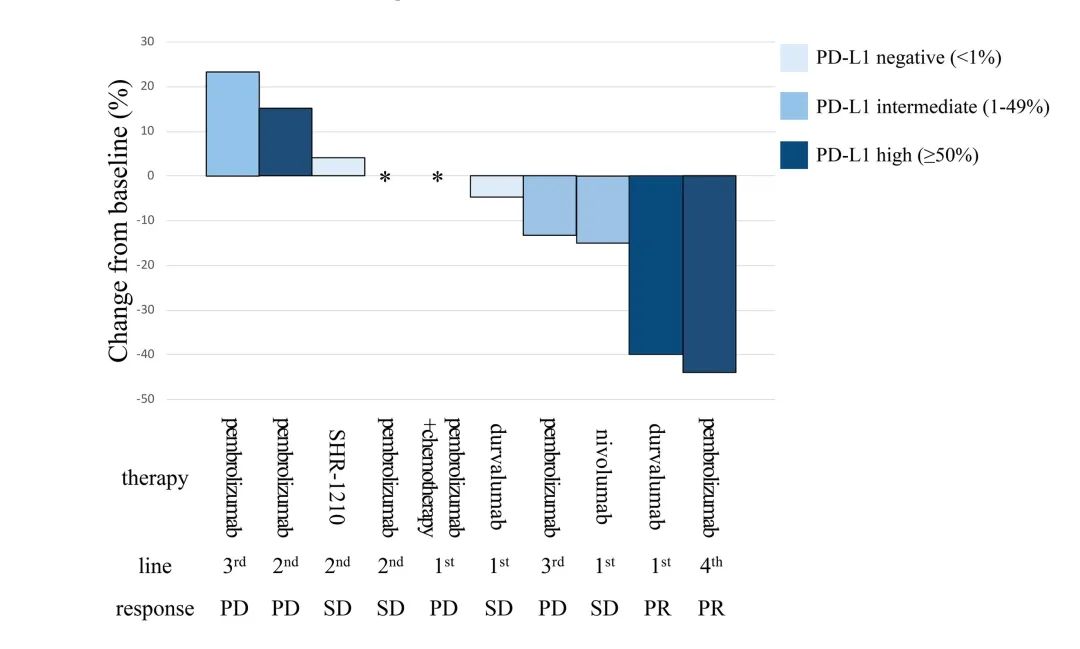

研究证实一线或者多线治疗的RET融合患者仍可在免疫治疗中获益

图4 免疫治疗获益

10位接受ICIs治疗患者的疾病控制率为60%,客观缓解率为20%。考虑患者的PD-L1表达情况,PD-L1表达阳性的患者的客观缓解率为33%。有三位患者获得了持久的PFS,分别为6.3,10.4和11.5个月。其中两位的PD-L1表达都是阳性且都为PD-L1高表达。具体信息如下:

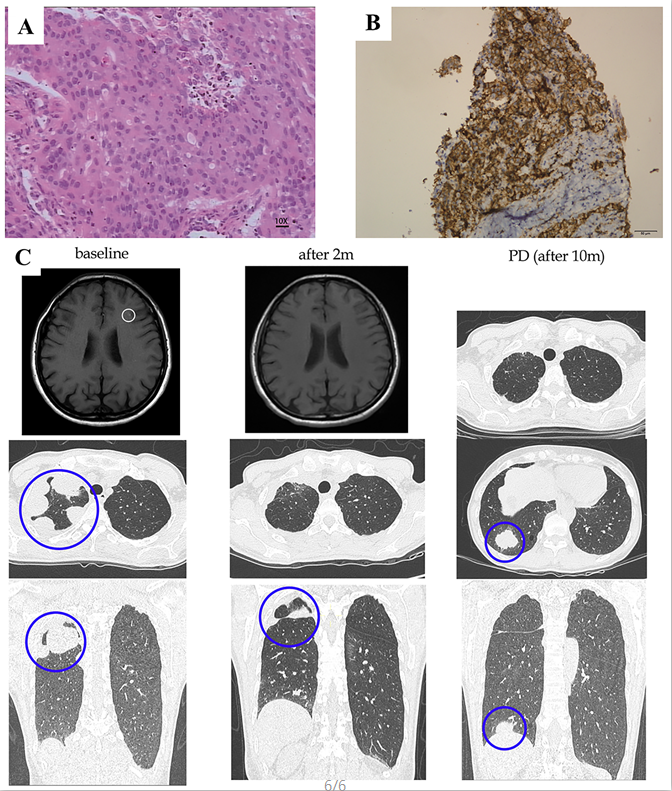

其中一例为55岁的携带KIF5B-RET的女性患者,确诊为肺腺癌脑转移,二线接受卡博替尼治疗4个月后进展。再次活检发现PD-L1高表达(TPS=50%),后接受了帕博利珠单抗治疗,根据iRECIST标准最佳疗效达到了PR,如图 5所示。

另外一例为74岁的携带KIF5B-RET的男性患者,确诊为肺腺癌,IV期。初诊时组织检出PD-L1高表达(TPS>50%)。一线接受了度伐利尤单抗的治疗,最佳疗效达到了PR。截至文章数据整理,患者仍在治疗中。

图5 患者免疫治疗情况

Everyone is unique,RET融合患者的精准治疗仍在探索…RET基因重排型肺癌患者虽然只占肺癌人群的1~2%,但探索其精准治疗的步伐一直没有停止过。杨衿记教授团队联合国内多个中心学者完成的这项研究,为罕见靶点的多中心临床研究提供了合作模式的探索,明确验证了分子及免疫特征对该人群预后的影响,为RET融合患者的临床治疗决策提供了有力的证据,也为后续前瞻性临床试验的设计开展提供了参考。

合作中心

(排名不分先后)

广东省人民医院 杨衿记

华中科技大学同济医学院附属协和医院 董晓荣

北京肿瘤医院 赵军

上海市胸科医院 艾星浩

江苏省人民医院 陈晓锋

陕西省人民医院 白俊、安改丽

大坪医院 单锦露

浙江大学医学院附属第一医院 王懿娜

西安交通大学第二附属医院 杨栓盈

南华大学附属第二医院 刘翔

福建省肿瘤医院 庄武

厦门大学附属中山医院 吴辉塔

新桥医院 朱波