近日,中山大学孙逸仙纪念医院刘强教授团队与吉因加合作,探索ctDNA在早期乳腺癌中的临床应用,研究证实ctDNA新辅助治疗疗效监测和复发风险分层的价值,为乳腺癌围手术期的临床评估再添新方法。文章在线发表在JCO Precision Oncology。

文章证实ctDNA阳性患者预后较差,那么对ctDNA阳性患者加强临床干预是否能够带来获益呢?围绕此问题,研究团队进一步启动了一项多中心、开放式、前瞻性临床研究,愿与全国同道一起,探索早期乳腺癌患者的精细化管理,改善患者的生存状况。

导读

尽管已经接受根治性治疗,很多乳腺癌患者还是会出现复发,如何识别这些高复发风险患者,是亟需解决的临床问题。ctDNA以良好的特异性和敏感性成为理想的肿瘤Biomarker,且其无创、方便获得的特点也受到临床的青睐,有报道称ctDNA可提前预测肿瘤是否会发生临床转移。那么是否可以采用ctDNA进行辅助治疗疗效监测及预后分析呢?基于上述问题,刘强教授团队设计开展了一项前瞻性研究,评价ctDNA阳性及其动态变化在早期乳腺癌新辅助治疗阶段的临床价值。

方法

研究最终纳入44例接受新辅助(NAC)治疗的早期乳腺癌患者,分别收集了患者在接受NAC治疗前、治疗中,治疗后及手术后的血浆样本,同时收集了32例患者NAC治疗前的肿瘤组织样本。所有样本采用吉因加测序平台进行检测。

结果

1. 血液ctDNA与组织具有高度一致性

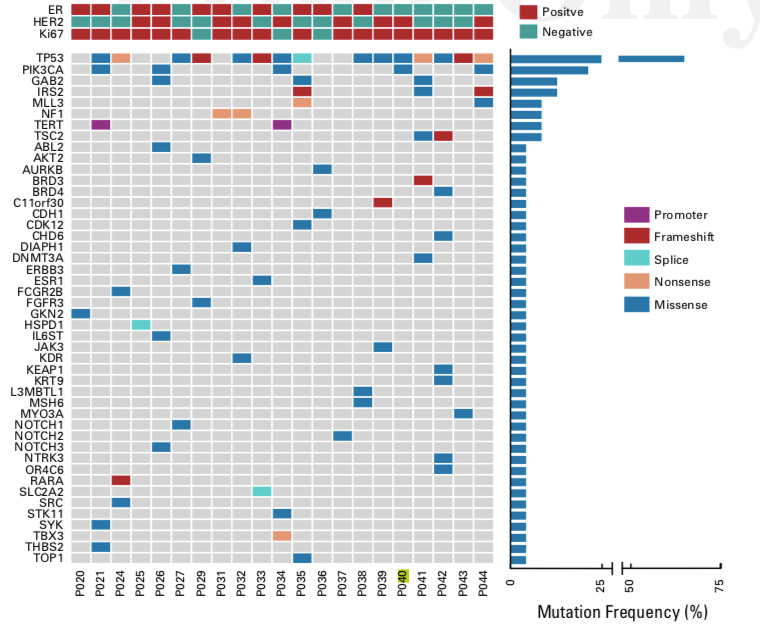

通过对44例接受NAC治疗的早期乳腺癌患者检测发现,21例患者基线ctDNA呈阳性,基线ctDNA阳性率与患者肿瘤大小及分子分型相关,其中ER阴性的患者ctDNA阳性率更高,达73%,该结果与以往的研究一致。在基线ctDNA阳性的患者中,16例患者可同时进行组织配对样本研究,结果发现14例患者血液基线ctDNA突变至少有一个可在组织中被证实,其中,TP53和PIK3CA突变最为常见。

基线血浆突变全貌

2. ctDNA 监测NAC治疗反应效果优于影像学

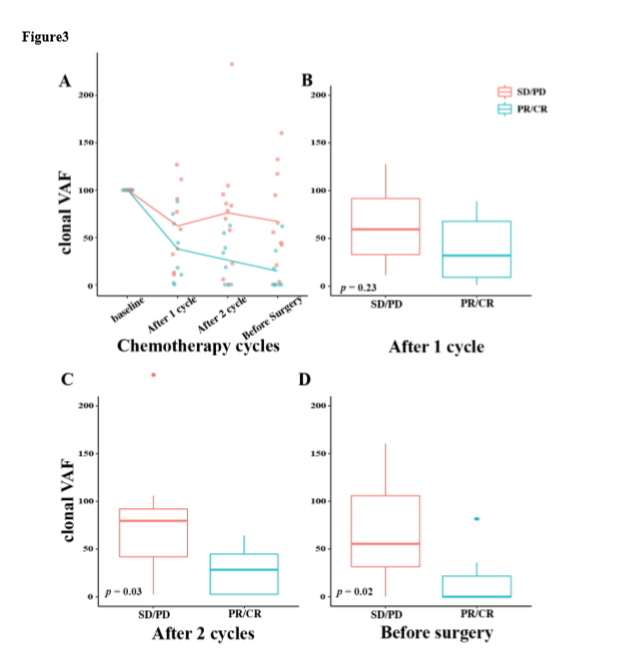

为探索ctDNA是否可以监测NAC治疗反应,研究者追踪分析了20例患者的ctDNA动态变化。研究发现,对NAC有反应的11例患者,基线ctDNA含量(主克隆变异等位基因频率,Clonal VAF)下降幅度比无反应的9例患者大,在第二个NAC疗程后,出现统计学意义的差异。

ctDNA用于检测NAC治疗反应

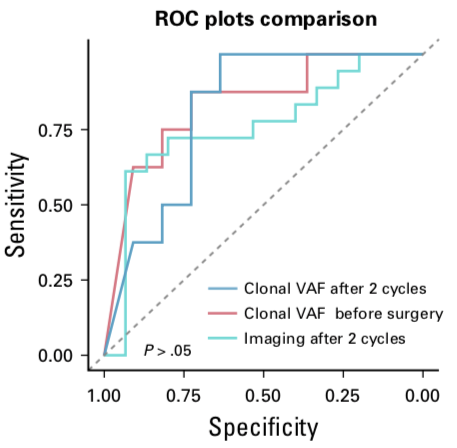

另外,通过构建ROC曲线比较ctDNA与影像检查的预测效率发现,ctDNA和影像均可在NAC第二疗程后预测治疗反应,NAC后ctDNA也可以预测NAC治疗反应,两个阶段的ctDNA的AUC值均显著高于影像。ctDNA在治疗两个疗程后降低40%,NAC完成后较疗前降低60%,而影像仅观察到肿瘤最大径20%的下降。

ctDNA与影像学对NAC治疗效果预测价值对比

化疗2周期后影像监测,ctDNA监测及术前ctDNA监测,AUC分别为0.76,0.81,0.82。

3. ctDNA动态监测可更好评估患者治疗反应及预后

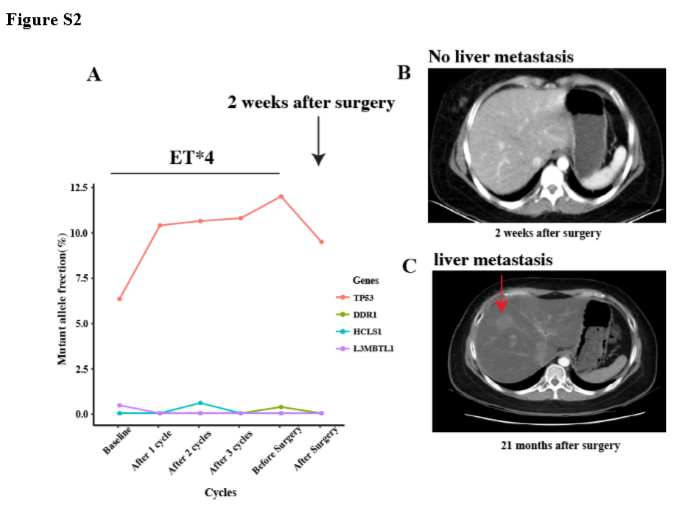

研究中,一位影像学定义为PR的患者,其在所有NAC疗程中ctDNA含量均呈上升趋势,术后ctDNA也持续高水平,但术前影像学显示无临床转移。随访显示,该患者在术后21个月发生多处远处转移(肝、肺、骨)。该案例中,持续升高的ctDNA说明患者对NAC治疗反应不佳,或已在肿瘤早期发生未被影像学发现的微转移。这表明,ctDNA在监测乳腺癌对NAC的整体反应上优于影像学。

患者ctDNA持续升高,但早期影像学未发现微转移

4. ctDNA 具有肿瘤预后价值

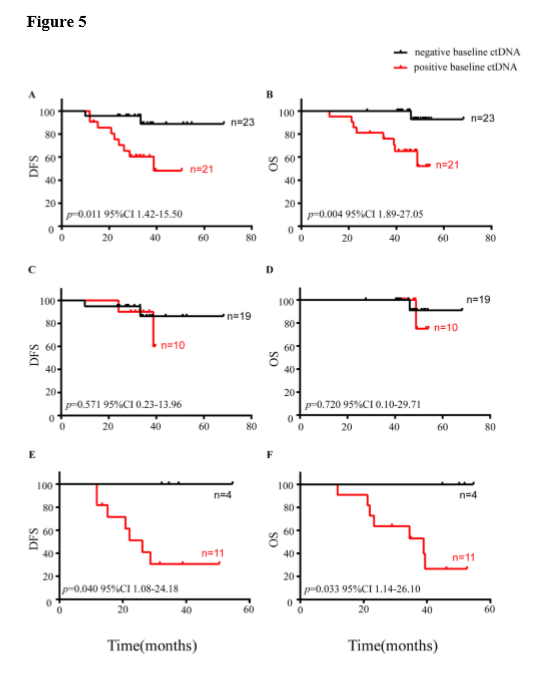

为确定ctDNA是否可以预测早期乳腺癌患者的生存,研究分析了ctDNA与患者预后的关系,发现基线ctDNA阳性的患者DFS与OS明显比阴性患者短。亚组分析发现,基线ctDNA预后价值在ER阴性的患者中更明显。

ctDNA用于患者预后预测

20例基线ctDNA阳性患者中,有14例患者在NAC结束后ctDNA仍为阳性,这些ctDNA持续阳性的患者,术后复发率为50%,其中ER阴性患者术后复发率高达75%。而NAC结束后ctDNA 阴性的患者术后复发率仅为33%。

多中心研究邀您参与

刘强教授团队通过单中心研究证实了ctDNA在评估早期乳腺癌患者接受NAC治疗反应及术后复发风险方面的可行性和有效性,丰富并精细化了早期乳腺癌诊疗评估方式,有助于医生提早发现肿瘤变化。鉴于ctDNA对于实现乳腺癌“预后+监测”管理的巨大潜力,研究团队启动基于ctDNA检测结果个性化管理患者治疗策略的前瞻性临床研究,系统评价ctDNA指导的术后加强治疗是否能提高乳腺癌患者的DFS和OS,为优化乳腺癌临床诊疗指南提供新循证医学证据。

刘强教授作为此项多中心研究牵头人,吉因加为此研究项目提供技术支持,如果您也有志于探索早期乳腺癌患者的预后精细化管理,欢迎与刘强教授或吉因加联系,共同促进肿瘤学研究和实践逐渐走向精准医疗之路。