K药(Keytruda)伴随诊断Dako PD-L1 22C3 抗体已在国内获批上市。在Checkmate026和Checkmate227两项临床试验中,肿瘤突变负荷(TMB)在O药(Opdivo)单药治疗中均表现出了较好的预测价值。目前,越来越多的Biomarker正被不断探索,持续推动免疫治疗更加精准。

近日,福建省肿瘤医院生物免疫治疗中心陈誉教授、潘建基教授、郭增清教授以及病理科陈刚教授等团队与吉因加合作,基于吉因加大数据平台分析了17814例样本的基因数据,其中包括中国非小细胞肺癌数据库(1021 gene 大panel)、TCGA和MSKCC数据库、以及POPLAR和AK研究数据,以共突变、单个突变和无突变等亚型进行分析、验证,首次发现TP53/ATM共突变这一亚型肺癌可能对ICIs有较高的临床反应率。

这一发现支持TP53/ATM共突变可能是PD-1免疫治疗潜在的优势人群!肿瘤ICIs治疗获益人群锁定或可更为精准。相关成果《Association of Tumor Protein p53 and Ataxia-Telangiectasia MutatedComutation With Response to Immune Checkpoint Inhibitors and Mortality in Patients With Non–Small Cell Lung Cancer》已于2019年9月发表于JAMA NETWORK OPEN。

研究发现TP53/ATM突变分散在共突变样本中:TCGA数据库中非小细胞肺癌患者TP53/ATM共突变频率为3.6%(37/1031);吉因加数据库中非小细胞癌患者TP53/ATM共突变频率为2.6%(52/2020)。进一步研究TP53/ATM共突变患者中驱动基因的突变情况显示,在TP53/ATM共突变患者中,EGFR突变检出率为36.5%,ALK融合的检出率为7.7%。

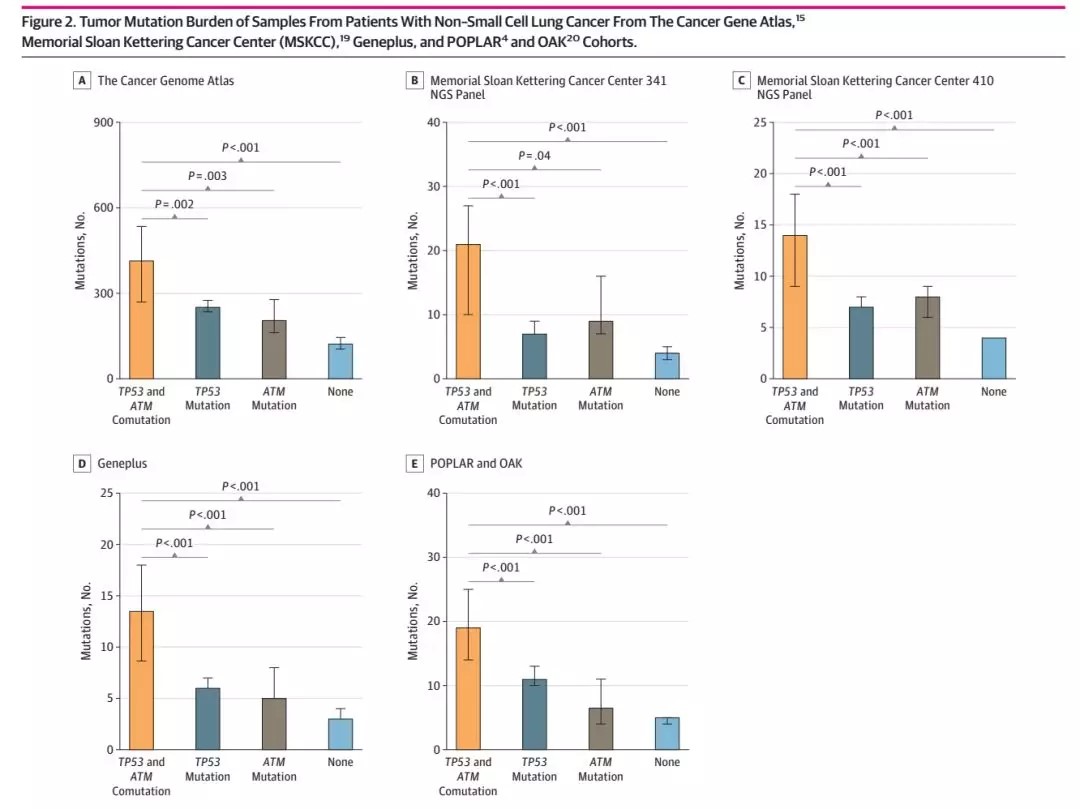

为确定TP53/ATM共突变患者的肿瘤突变负荷(TMB)特征,研究者们同时分析了TP53/ATM共突变患者亚型、单个TP53/ATM突变患者亚型、无TP53/ATM突变患者亚型的TMB。研究发现TP53/ATM共突变患者亚型与TMB升高显著相关,且不受原癌基因突变影响,这可能与DNA损伤的反应途径有关。TP53/ATM是DNA修复损伤相关的重要基因,调节DNA损伤导致的细胞凋亡以及修复异染色质诱导或DNA端受阻的双链断裂。理论上,TP53/ATM共突变可能引起癌细胞对凋亡的抵抗,从而积累了突变。

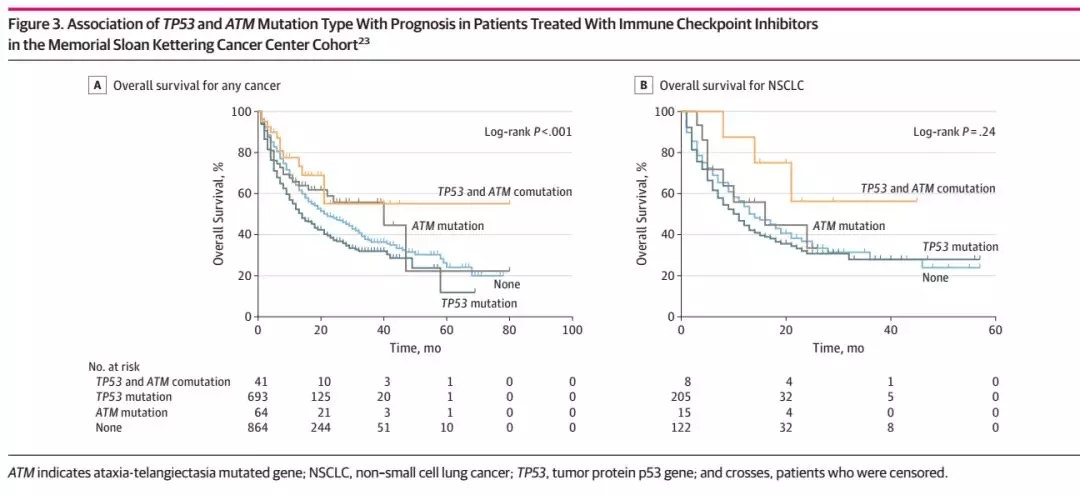

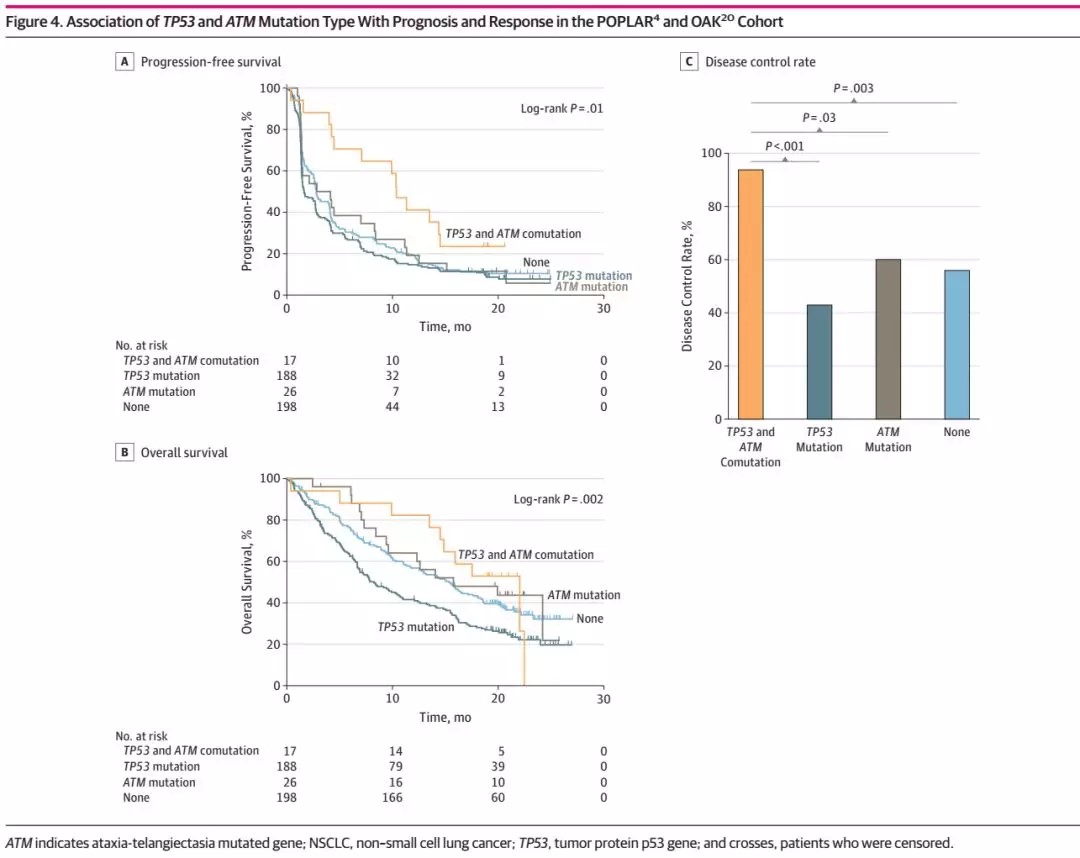

既然TP53/ATM共突变队列TMB高,那共突变人群ICIs治疗获益情况如何呢?研究者们进一步通过MSKCC-IO公共数据及POPLAR/OAK队列数据进行验证研究。研究发现,接受免疫治疗的患者中,相较于单个TP53/ATM患者亚型和无TP53/ATM突变患者亚型,TP53/ATM共突变患者亚型在泛癌种和NSCLC队列中都显示出更长的总生存时间(OS)和无进展生存时间(PFS)。

陈誉教授团队的研究数据表明,DDR通路的成员,如TP53/ATM,可能导致基因组不稳定,进而导致高TMB。这一现象与驱动突变状态无关,EGFR和其他驱动基因突变与TP53/ATM共突变同时发生时,也会产生高TMB。这一发现可能表明有一部分患者有更好的机会从ICIs治疗中获益,对指导精准免疫在非小细胞肺癌的临床实践及基础研究有重要意义,后续需要大样本量的随机对照临床试验来验证这一发现。

福建省肿瘤医院/福建医科大学附属肿瘤医院生物免疫治疗中心是福建省唯一一个集临床科室、重点实验室结合的以临床免疫治疗为切入点的临床科研单体,同时是福建省卫健委肿瘤免疫质控中心挂靠单位,主要从事肿瘤免疫临床治疗,并积极开展各种新型细胞治疗(新抗原疫苗、CAR-T、TCR-T等)临床研究以及依托临床及强大的科研平台,积极探索各种免疫靶标分子以及多策略联合治疗手段。中心负责人是福建省肿瘤医院副院长陈传本教授,团队由临床专家、转化医学重点实验室的教授以及病理科、分子病理的专家构成。多年来,该中心不断推动免疫治疗的临床研究、转化基础研究以及各种临床新技术申报,同时积极和国内各大专科医院及顶级高校实验室展开合作交流,并在福建省内推动免疫治疗规范化的普及及推广。

本文第一作者

陈誉

肿瘤学博士,副主任医师/副教授

福建省肿瘤医院特需病房19区行政副主任(主持工作),福建省肿瘤医院黑色素瘤MDT组组长,福建省肿瘤医院内科学教研室副主任,福建省五四青年节奖章获得者,福建医科大学优秀临床教师。兼任中国临床肿瘤学会(CSCO)黑色素瘤专家委员会常务委员,CSCO泌尿上皮肿瘤专家委员会委员,CSCO肝癌专家委员会委员,CSCO罕见病专业委员会委员,中华医学会肿瘤学分会肿瘤内科专业委员会委员,中国抗癌协会第一届青年理事会常务理事,中国临床肿瘤学会(CSCO)第二届青年委员会委员,福建省肿瘤免疫治疗质控中心 委员兼秘书;福建省抗癌协会肿瘤免疫治疗专业委员会常务委员等。

本文主要通讯作者

福建省肿瘤医院放射肿瘤学科专家,福建医科大学教授,享受政府津贴专家;被评为全国优秀科技工作者和福建省科技创新人才;获得首届国家名医高峰论坛“国之名医•卓越建树”荣誉称号。中华医学会放射肿瘤治疗学分会前任副主任委员、中国抗癌协会鼻咽癌专业委员会名誉主委、中国抗癌协会放射肿瘤治疗学专业委员会常委、中国医师协会肿瘤医师分会常委,福建省核学会理事长、福建省抗癌协会副理事长、福建省医学会常委、福建省医学会放射肿瘤治疗学分会名誉主委,《中华放射肿瘤学杂志》副主编。获得了国家科技部十二五重大项目和国基金委重点和面上项目、卫生部以及省科委等多项课题资助,获得了多项省部级科技成果奖。