【摘要】近日,由上海交通大学系统生物医学研究院黄健教授主导,中国陆军大学附属西南医院、同济大学附属上海皮肤病医院、北京吉因加基因研究院等单位参与的宫颈癌研究成果在学术期刊 Journal of Medical Genetics(IF=5.75)刊发。研究团队利用先进的肿瘤基因组学技术,系统研究了正常宫颈(N)、宫颈上皮内瘤变(CIN)和宫颈癌(CC)等阶段的多种基因变异谱、HPV DNA整合谱,并统计分析其与宫颈癌发生发展的关系。研究发现若干新型宫颈癌相关变异基因和片段,为宫颈癌预警和早诊早治提供大量新型分子标志物,也为研发新型宫颈癌筛查技术提供了有用的靶点。

国家癌症中心2018年发表数据显示,2014年我国宫颈癌新增病例约10万人。80%的患者确诊时已是浸润癌,预后较差。尽管HPV疫苗已经上市,但疫苗不能替代筛查。宫颈癌防治工作的关键点仍然是早期识别宫颈癌和癌前病变,为早期治疗提供依据。

目前,我国宫颈癌筛查工作仍存在取样不精准、技术未统一、过程无管理等诸多难点,急需建立宫颈癌防治的质控标准,形成宫颈癌筛查管理的长效机制。此外,宫颈癌临床医疗活动中,缺少早期诊断癌前病变和早期癌症的精准医疗新技术、缺少新型药物靶标和新型靶向药物等。因此,需要利用肿瘤基因组学的知识和方法,为宫颈癌的诊疗工作提供精准医疗转化应用的技术支撑。

研究简介

研究团队联合多组学方法,对宫颈癌的突变、表达、病毒整合进行了全面的研究。入组200例各期CIN和宫颈癌患者,采集宫颈脱落细胞、癌组织和癌旁组织,利用全基因组或全外显子组、转录组以及HPV病毒序列捕获等技术,系统分析所获样本的多组学特征,并探讨其在宫颈癌发生发展中的作用。

一、宫颈癌相关的驱动基因突变

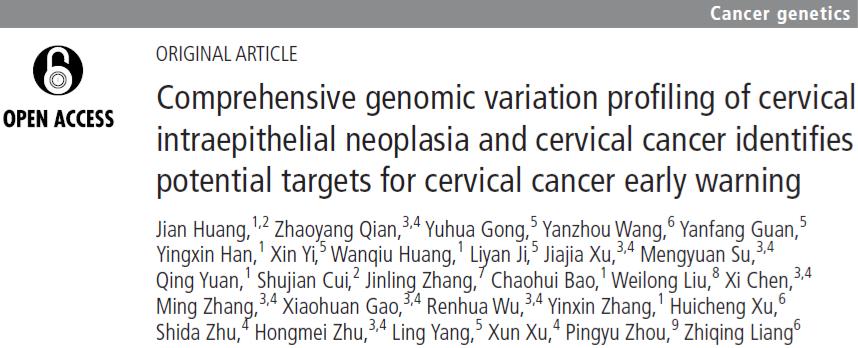

研究发现17个宫颈癌高频突变基因,其中的FAT1, MLL3, MLL2 和 FADD是首次报道的宫颈癌相关突变基因。93%的宫颈癌患者发生了局部拷贝数变异,包括重要的原癌基因和抑癌基因,比如BIRC3, PIK3CA, EGFR, CCND1和MYC等。

图1 宫颈癌基因组变异图谱

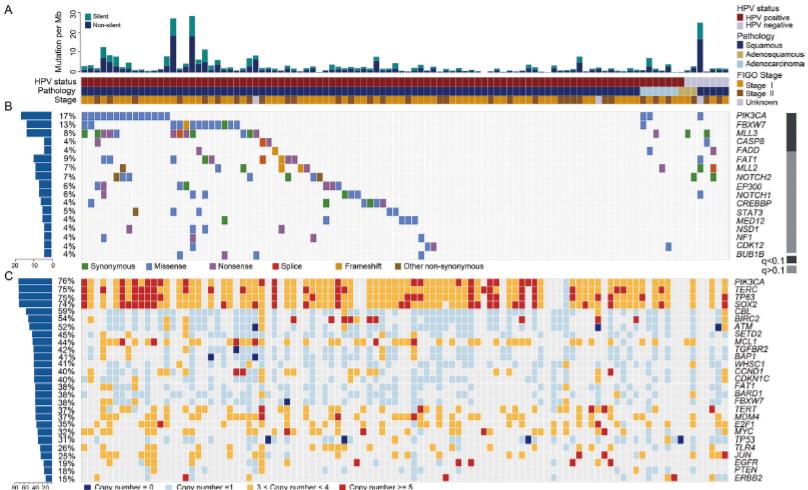

突变和表达异常的基因富集于PI3K/Akt/mTOR,受体酪氨酸激酶,细胞周期依赖激酶等信号通路。55.9%的患者携带这些通路的变异。因此,携带这些突变的患者,可能受益于靶向上述信号通路的药物。

图2 宫颈癌相关的信号通路和潜在靶向药物

二、HPV整合及体细胞突变谱

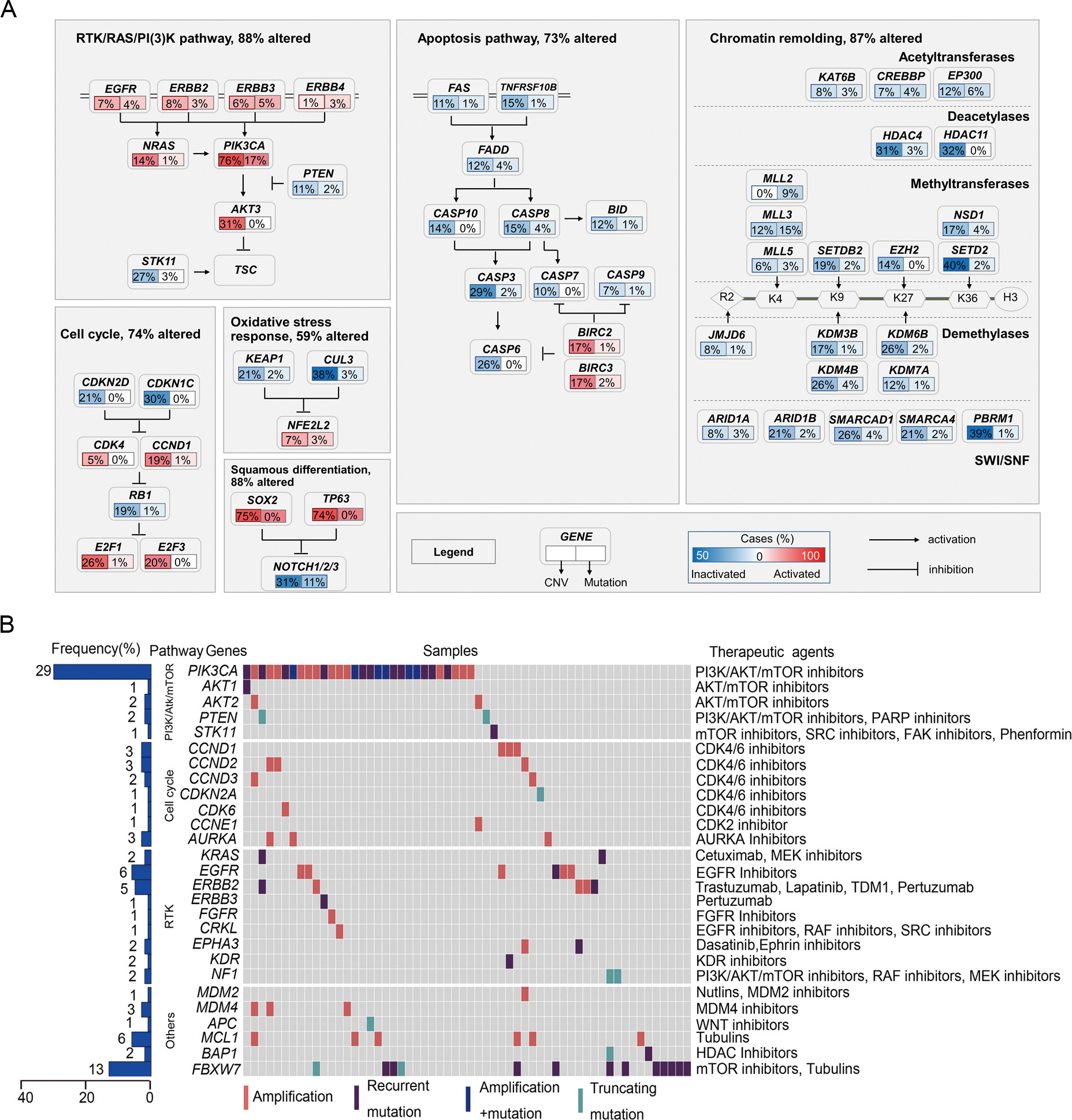

研究团队利用HPV病毒序列捕获技术,发现HPV整合事件在宫颈癌中十分常见,97.8%的患者样本中都能检测到病毒整合(图3A)。转录组的数据显示,这些整合会带来病毒基因的异常表达(图3C)。令人惊讶的是,70.5% CIN患者的样本中也存在HPV病毒的整合。与预期一样,HPV阴性的正常样本中没有检测到HPV整合断点。然而,临床尚无表型的HPV携带者,其宫颈样本中HPV整合事件占42.8%(3/7)(图3B)。另外,宫颈癌中某些HPV型别的整合,包括高危的HPV16、18、33和58型别,也发生在CIN1和CIN2样本中。当前的结果提示HPV整合事件可能发生在癌前病变早期。同时,研究团队在52%的CIN样本中也发现了体细胞突变,其中一半突变与宫颈癌的突变谱相似(图3D),说明这些基因突变可能在宫颈癌的癌变中发挥作用。

图3 宫颈癌癌变过程中基因突变和HPV病毒整合演变

总之,研究发现在宫颈癌癌变过程中,体细胞突变和HPV病毒整合事件不断累积,提示这些事件可能促进了宫颈癌的发生和发展,也提示这些分子事件可能成为宫颈癌风险预警的生物标志物。

三、结语

除本文中介绍的基因组、转录组和病毒外,宫颈癌还与组织中多种变异谱相关。研究团队将继续探索宫颈癌发生发展相关变异谱,比如甲基化和羟甲基化谱,并系统研究其在宫颈癌致病机制中的作用。此外,HPV感染并不一定致病,实际上,女性感染HPV比较常见,绝大多数感染都能被自身免疫系统自动清除。但是,HPV持续感染是宫颈癌发病的关键因素。因此,研究女性的免疫状态与HPV感染的关系,对于指导女性有效防治HPV的持续感染具有重要意义。